Geospeicher

Wärme für den Winter speichern

Mit dem Pilotprojekt Geospeicher soll überschüssige Wärme der Energiezentrale Forsthaus saisonal im Untergrund gespeichert und für die Fernwärmeversorgung genutzt werden. Energie Wasser Bern hat nun die Explorationsphase am Geospeicher abgeschlossen.

Das Pilotprojekt Geospeicher verfolgte das Ziel, überschüssige Wärme der Energiezentrale Forsthaus saisonal im Untergrund zu speichern und vor allem im Winter zur Fernwärmeversorgung einzusetzen. Energie Wasser Bern hat die Explorationsphase erfolgreich abgeschlossen. Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass der Sandstein im Untergrund die notwendigen Eigenschaften für einen wirtschaftlichen Betrieb des Speichers nicht erfüllt.

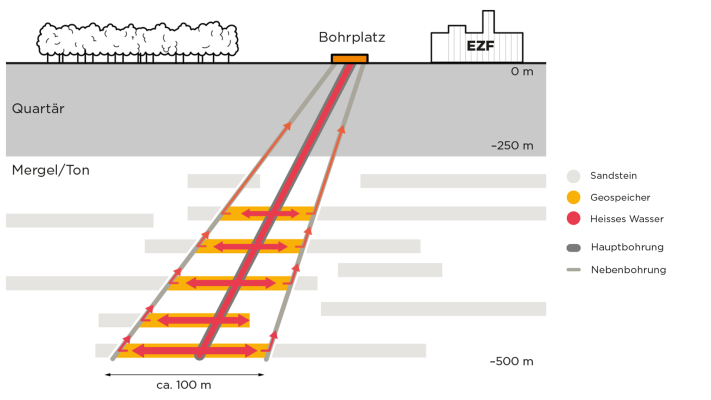

Insgesamt wurden drei Bohrungen bis zu 500 Metern Tiefe durchgeführt und umfangreiche Daten zur Beschaffenheit des Untergrunds gewonnen. Trotz vorhandener Sandsteinschichten ist die Wasserdurchlässigkeit geringer als erwartet. Dies beeinträchtigt die Zirkulation und somit die effektive Speicherung und Rückgewinnung der Wärme. Auch Massnahmen zur Verbesserung der Durchlässigkeit brachten bisher keinen ausreichenden Erfolg, da passende Technologien noch in der Entwicklung sind.

Sowohl der Energierichtplan der Stadt Bern 2035 als auch die Energiestrategie 2050 des Bundes sehen Einsparungen und Effizienzsteigerungen vor. In diesem Zusammenhang spielt die Zwischenspeicherung von Energie eine zentrale Rolle.

Die saisonale Speicherung der Abwärme aus der Energiezentrale Forsthaus ist deshalb in der geplanten Form leider nicht realisierbar. Das Projektteam prüft nun alternative Schritte und Anwendungsmöglichkeiten und ist dazu intensiv mit Hochschulen sowie Technologieunternehmen im Austausch.

Energie Wasser Bern arbeitet weiter aktiv an der Energiewende und an innovativen Wärmeversorgungslösungen. So sind unter anderem diverse neue Konzepte wie die Energiezentrale Buech in Planung, die Wärme in Erdsondenfeldern speichern soll. Diese Projekte sind wichtige Bausteine für eine nachhaltige und klimafreundliche Wärmeversorgung in Bern.

So funktioniert der Geospeicher

Impressionen

Das könnte Sie auch interessieren

Energiezentrale Forsthaus

Das Beste für Bern kommt aus Bern: Die Energiezentrale Forsthaus ist ein Meilenstein auf dem Weg zu einer nachhaltigen Energieversorgung.

Führungen durch die Energiezentrale Forsthaus

In rund 1.5 Stunden führt Sie ein Guide durch die Energiezentrale Forsthaus. Bei einer Führung sehen Sie, wie modernste Technik und erneuerbare Ressourcen zusammenspielen.

Kraftwerkstandorte

Fit für die Energiewende: Unser Produktionsportfolio im In- und Ausland legt den Grundstein für die Versorgung mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen.